日期:2023-01-09

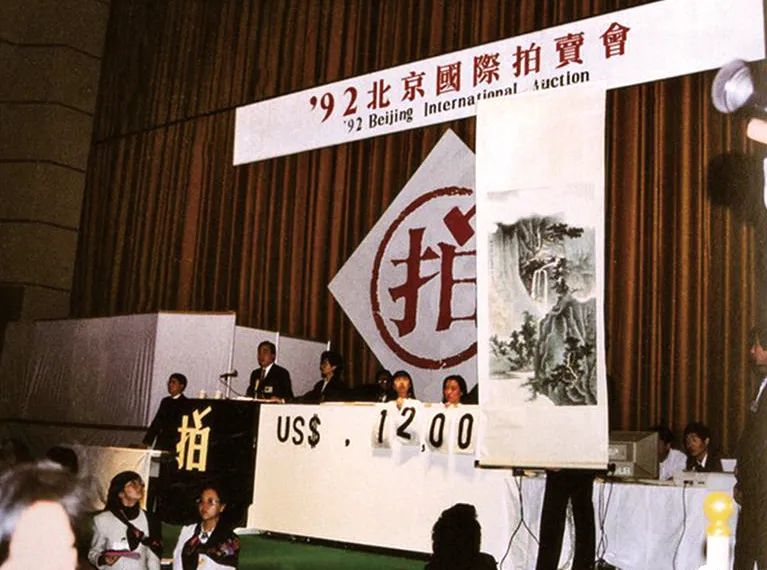

1992年10月11日,“'92北京国际拍卖会”在北京二十一世纪饭店剧场举行。

1992年,我国的文物艺术品拍卖在改革开放的春风中正式起航,至今走过了30个春秋。这30年里,在市场经济大潮的推动下,在党和政府的指导下,在社会各界的支持下,在业内同仁的奋斗下,中国文物艺术品拍卖市场从无到有、从小到大、从数量到质量、从国内到国际,取得了令世人瞩目的成就。值此30周年之际,我们有必要回顾历程、总结成就、展望未来。

中国文物艺术品拍卖30年

文|余锦生

回顾30年历程

新中国成立以后,随着我国计划经济体制的确立,拍卖活动逐步消失,直到实行改革开放后,尤其是到了20世纪80年代中期,民间的古玩收藏和拍卖活动悄然复现,为文物艺术品拍卖业的起步铺垫了基础。

1992年,“'92北京国际拍卖会”成功举槌,第一家专业文物艺术品拍卖公司—上海朵云轩艺术品拍卖有限公司(现上海朵云轩拍卖有限公司)注册成立,正式拉开了我国文物艺术品拍卖业的序幕。

之后,经过10年的探索,于2002年《中华人民共和国文物保护法》的修订中确立了“文物拍卖”的法律地位。又经过10年的奋起,我国文物艺术品拍卖的市场规模于2011年达到历史顶峰,跃进国际前列。

2012年以后,我国的文物艺术品拍卖行业发展进程由“数量增长”向“质量提升”方向转变,此况持续至今。

回顾上述30年历程,可以说是:方向明确、发展迅速、脉络清晰、阶段分明。

(一)萌芽期(20世纪80年代至1991年)

20世纪80年代,随着我国深化经济体制改革,市场经济得以逐步发展,为各行各业注入了蓬勃生机,拍卖业也随之恢复。尤其是拍卖凭借其公开、公平、公正的特征,受到各级政府部门及流通领域的关注。1986年9月,国营广州拍卖行成立,随后在上海、天津、北京、沈阳、深圳等地相继成立了国有拍卖企业,它们主要从事破产企业、生产资料、公物等的拍卖处置,这为文物艺术品拍卖奠定了基础。

伴随着我国经济的发展,人民生活水平不断提升,人们的精神需求日益增长,艺术创作、艺术收藏的热情被逐渐激发,以“旧货市场”为形式的民间收藏交易活动开始出现,收藏品拍卖悄然兴起。如在20世纪80年代末至90年代初,北京市拍卖市场、上海拍卖行、深圳市动产拍卖行(现深圳市拍卖行有限公司)等一些资产类拍卖企业便偶有尝试古玩、工艺品、名家书画等拍卖活动,特别是在北京、郑州、长沙等地兴起的集邮团体或机构纷纷举办邮品拍卖会等,这些探索对我国文物艺术品拍卖市场的形成起到重要的培育作用。

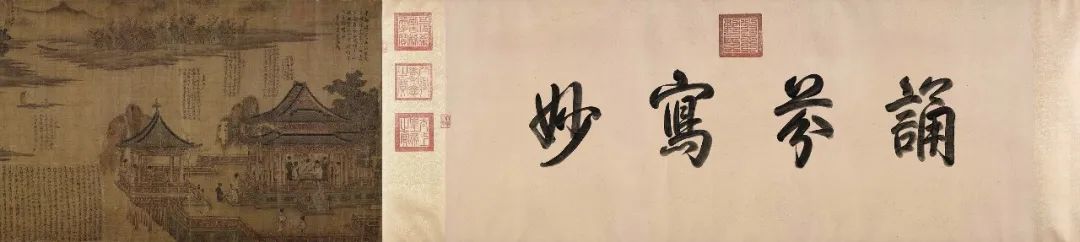

1995年,北京翰海于秋拍中推出张先《十咏图》,最终以1980万元成交。

(二)起步期(1992年至2001年)

“'92北京国际拍卖会”的成功举办,可以说正式拉开了我国文物艺术品拍卖的序幕。随后,上海朵云轩、中国嘉德、北京翰海、四川翰雅、北京荣宝、中商盛佳(现中贸圣佳)等一批专业的文物艺术品拍卖企业相继成立,并在海内外藏家的支持下陆续举行拍卖活动,取得较好效果。

时至1995年,全国的文物艺术品拍卖年成交额已有4.8亿元,且诞生了第一件千万元级拍品——北宋张先的《十咏图》,以1980万元成交。

在起步发展中,国家文物局顺应市场发展形势,大胆创新,先后印发《关于1996年文物拍卖试点实行直管专营的通知》《关于1996年文物拍卖实行直管专营试点的实施意见》《关于1996年文物拍卖直管专营试点管理的补充规定》《关于加强文物拍卖标的鉴定管理的通知》等文件,支持文物拍卖的试点与探索。

与此同时,中国拍卖行业协会于1995年6月成立。其首要任务是推动《中华人民共和国拍卖法》的出台(1997年1月1日实施),为我国拍卖业的发展提供了法律保障。2000年,中国拍卖行业协会成立了文化艺术品拍卖专业委员会,负责文物艺术品拍卖领域的服务和管理,开始研究行业的顶层设计,创造行业发展条件,紧抓行业规范自律,二十几年来为行业发展起到不可替代的作用。

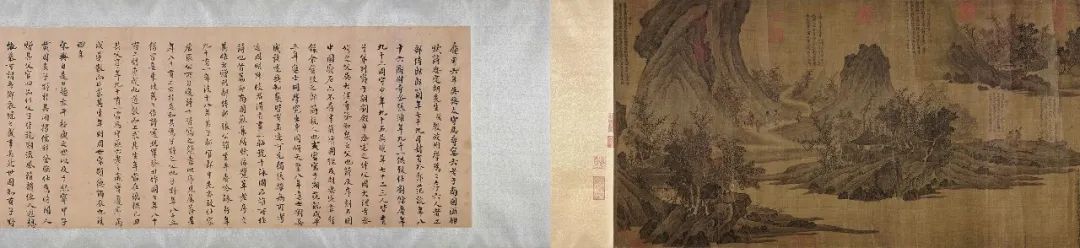

1992年10月3日,深圳市动产拍卖行(现深圳市拍卖行有限公司)举办首届当代中国名家字画精品拍卖会。

(三)发展期(2002年至2011年)

2002年,《文物保护法》的修订实施为“文物拍卖”确立了法律地位。此后,全国的文物艺术品拍卖企业如雨后春笋般涌现——到2011年,拍卖企业从21世纪初的几十家增长到几百家,拍卖年成交额从10多亿元逐年攀升至500多亿元,并达到历史高峰,跃入国际前列,且成交纪录屡次刷新,亿元拍品屡见不鲜。

在行业管理上,工商、文物、文化、商务等有关部门先后出台《拍卖监督管理办法》(2001年)、《文物拍卖管理暂行办法》(2003年)、《美术品经营管理办法》(2004年)、《拍卖管理办法》(2004年)等专项规章,建全行业监管法规;与此同时,中国拍卖行业协会也着手制定《文物艺术品拍卖规程》(行业标准)、《中国文物艺术品拍卖企业自律公约》等核心规范,与政府监管形成有效配套,初步形成了一套文物艺术品拍卖的行业管理架构。

1999年8月23日,中国拍卖行业协会在苏州召开文化艺术品拍卖研讨会,并筹备成立艺委会。

(四)成熟期(2012年至今)

2012年开始,受宏观经济形势影响,文物艺术品拍卖市场出现回落,尤其是2020年疫情出现后,拍卖市场的发展态势面临更大的下行压力。这10年来,我国的文物艺术品拍卖市场规模徘徊在250亿元至350亿元之间,仅为2011年高峰时期的一半。

然而,在市场回归理性的大背景下,行业发展进程由“数量增长”向“质量提升”方向转变。在这10年里,文物艺术品拍卖行业呈现出四个特点:一是在规范化上取得斐然成效,形成行业标准及自律体系;二是在业态上形成了以拍卖交易为核心的上下游产业圈;三是在国际化上建成国际交流平台,实现“走出去”“引进来”;四是在网络化上迅速完成网络拍卖的技术升级、规则研究和运用推广,很好地应对了疫情和时代发展的需要。与此同时,随着国家“简政放权”的总体改革不断深入,相关法律法规在不断完善和优化,如下调回流文物关税、删除“追续权”、下放相关审批权限、解决全额发票等,相关部门还相继出台促进收藏拍卖市场发展的有利措施,形成了良好的政策环境。

2017年11月23日,中拍协配合财政部组织召开由六部委参加的文物艺术品进口(境)税率专题调研会。

总结30年成就

三十而立。我国的文物艺术品拍卖业从起步到发展,再到逐步成熟,已经造就了一支战斗力极强的专业队伍,成就了一个百亿规模的市场,确立一个国际拍卖的中心,逐步取得了中国文物定价的话语权,形成了拍卖业态的市场体系,建成了行业监管的机制,完善了行业自律的体系,获得了社会价值的共识。

(一)造就一支战斗力极强的队伍

短短30年,我国的文物艺术品拍卖行业队伍已从20世纪90年代初的6家试点企业发展到今天的680多家,总注册资本达115亿元,从业人员3700多人。这对于文物艺术品拍卖这一小众行业来讲,规模和体量在国际上已远超其他国家;并且经过30年的发展,培育了一批具有国际视野、现代化企业运营能力的高管人才,一批专业扎实、品技兼优的业务人才,以及一批懂网络运营、信息管理、媒体宣传、营销策划、客户服务的新型人才。

(二)成就一个百亿规模的市场

短短30年,我国的文物艺术品拍卖市场从单件拍品突破百万元大关到突破亿元大关,从单场拍卖的几千万元成交额到几十亿元,从年成交额几亿元到几百亿元。尤其是2008年全球金融危机之后,大量社会资本和金融资本涌入拍卖市场,让中国的文物艺术品拍卖成交额呈直梯式增长——2009年诞生单件亿元拍品,2011年创造了历史顶峰,成交额554亿元(不含买方佣金)。尽管在此后的10年中,拍卖市场的规模受到宏观环境和疫情的影响而在下滑,但也基本稳定在250亿元至350亿元之间。

2007年至2021年全国文物艺术品拍卖总成交额和实收拍品款趋势图(单位:亿元) 数据来源:中国拍卖行业协会

(三)确立一个国际拍卖的中心

短短30年,我国的文物艺术品拍卖市场从“空白”到占据全球近1/3的份额,稳居国际前列。北京也成为继纽约、伦敦、香港之后的国际文物艺术品拍卖中心,并占据了全球约15%和全国76%的市场份额。

据易拍全球研究院统计,自1992年至2022年,北京地区共举办2.6万场文物艺术品拍卖会,上拍拍品超过360万件(套),成交拍品超过220万件(套),累计成交额突破4200亿元。

(四)取得中国文物定价的权力

30年来,在全球范围内被广泛拍卖的中国文物,其市场定价权主要集中在纽约、伦敦、巴黎等国外拍卖中心城市。但随着我国文物艺术品拍卖市场的发展和收藏群体的壮大,国际市场的格局被逐渐打破,尤其是“中国价格”在国际价格体系中的影响力日益增强。

2018年,中国拍卖行业协会艺委会与中国博物馆协会非国有博物馆专委会签署战略合作。

截至目前,我国的文物艺术品拍卖市场已诞生亿元拍品近百件、千万元拍品数千件,牢牢掌握了中国文物的国际定价权,这不仅意味着我国的文物艺术品于流通领域在世界上拥有自己的话语权、定价权,更是中华文化复兴的重要标志之一。

(五)形成拍卖业态的市场体系

近10年来,中拍协积极搭建平台,推动交易链、服务链合作,建设“文物艺术品拍卖市场业态体系”,先后与一批相关行业组织、艺术服务机构、高等院校、网络平台、金融保险机构、会展运输企业等建立联动,共同围绕拍卖市场的结构性建设和拍卖产业链完善,如行业宣传、市场研究、保税服务、网络拍卖、艺术品保险、艺术品金融、艺术品运输、拍卖会展,以及北京、上海、海南等国际文物艺术品交易中心建设等方面,展开密切合作,成果显著。

(六)建成行业监管的机制

在中国的文物艺术品拍卖发展伊始,行业监管既无经验可循,又无法可依,相关政府部门只能以政策试点予以规范引导。经过20世纪90年代初期的探索和试点,1997年国家出台《拍卖法》,明确了拍卖企业乃至文物拍卖企业的设立条件及相关要求;2002年《文物保护法》修订,正式将“文物拍卖”纳入管理。如今,行业监管形成以《拍卖法》《文物保护法》为上位法,以《拍卖监督管理办法》《拍卖管理办法》《文物拍卖管理办法》《艺术品经营管理办法》等为专门规章,以各级商务、市场、文旅、文物、税务等部门的系列文件为具体规范的行业监管系统。

2019年9月24日,第四届中国文物艺术品拍卖排行榜(青花奖)颁奖典礼在上海举行。

(七)完善行业自律的体系

多年来,在中拍协的主导下,拍卖行业自身已建成涵盖行业标准、自律公约、行为规范、操作指引、质量评价等方面的自律规范体系。包括《文物艺术品拍卖规程》等标准,《中国文物艺术品拍卖企业自律公约》《文物艺术品拍卖从业人员职业守则》等公约守则,《文物艺术品拍卖标的审定指导规范》《关于加强艺术品拍卖标的内容审核的指导意见》《文物艺术品拍卖标的信息说明指导规范》《文物艺术品拍卖标的保存管理指导规范》《文物艺术品拍卖企业业务操作及管理指南》等行为规范,“文物艺术品拍卖标准化达标企业评定”“中国文物艺术品拍卖排行榜”等质量评价机制,与行业监管形成有效配套和互补。

(八)获得社会价值的共识

30年来,中国文物艺术品拍卖行业所发挥的社会价值不止于单纯地创造经济价值、产业价值、纳税贡献,还致力于包括提升人民群众历史认知、文化修养、爱国热情和文物保护意识等社会价值的推动发展;促进了10多万件流散文物的回流,为国有博物馆、私人博物馆和民间收藏提供了重要的藏品来源;推动了我国文物鉴赏、历史研究乃至文博事业的发展;也在促进相关高等院校针对拍卖、文博、艺术市场、艺术管理等专业学科的建设与发展;持续举办公益慈善拍卖活动,筹集募捐善款累计超过10亿元,先后向国家捐赠一大批珍贵文物;参与国际文化市场交流合作,传播中华文化,对中国文化走出去和世界人民了解中国起到独特的作用。

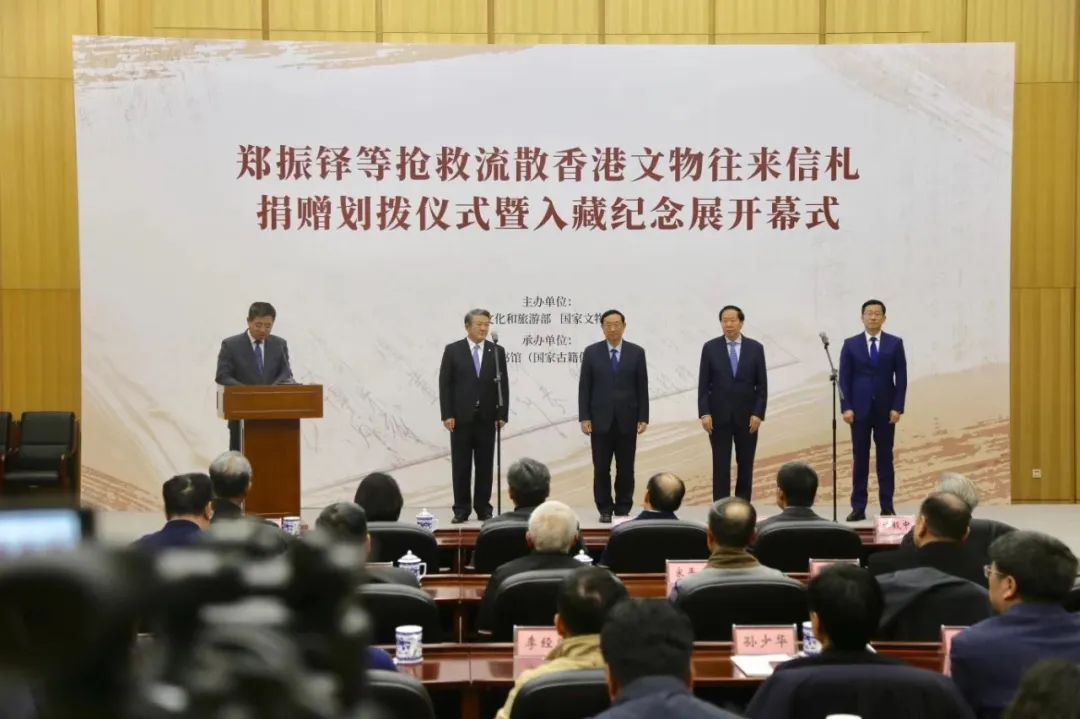

2019年12月26日,中国嘉德向国家文物局捐赠《郑振铎等抢救流散香港文物往来信札》。

展望未来,挑战和机遇并存

近几年来,我国文物艺术品拍卖的确面临着极具挑战性的发展环境:一是遭遇疫情冲击,线下拍卖活动受到影响;二是宏观经济增速下行,拍卖市场的信心不足;三是社会流动资金收紧,艺术品收藏投资减少;四是国际环境错综复杂,国内外市场流通不畅。

当然,每个时代都有每个时代所特有的困境与红利,我们既要适应,更要寻找机遇。比如,疫情影响倒逼了网络拍卖的发展,使我们的交易方式得到转型和升级,消费方式得以便利;另如,高端收藏投资市场的下行倒逼了我们对大众艺术消费的开拓,使得我们的受众群体得以迅速扩大,市场结构变得合理;还如,国际环境复杂倒逼了我们对国内市场的挖掘,使得国内艺术资源得到盘活,交易制度得到优化;再如,传统艺术的热度减弱倒逼了艺术形式的创新,使得数字艺术风靡各界。总之,机遇是留给时代先行者的。

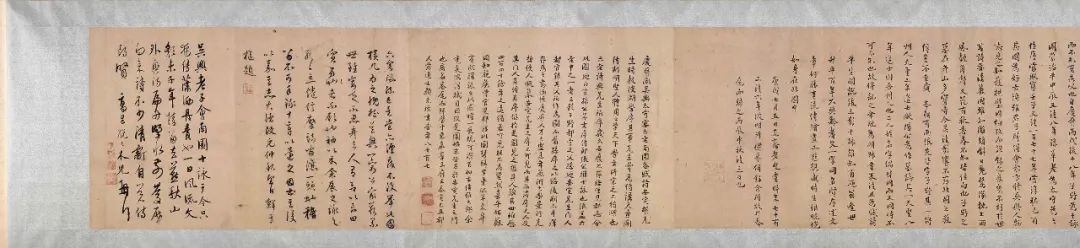

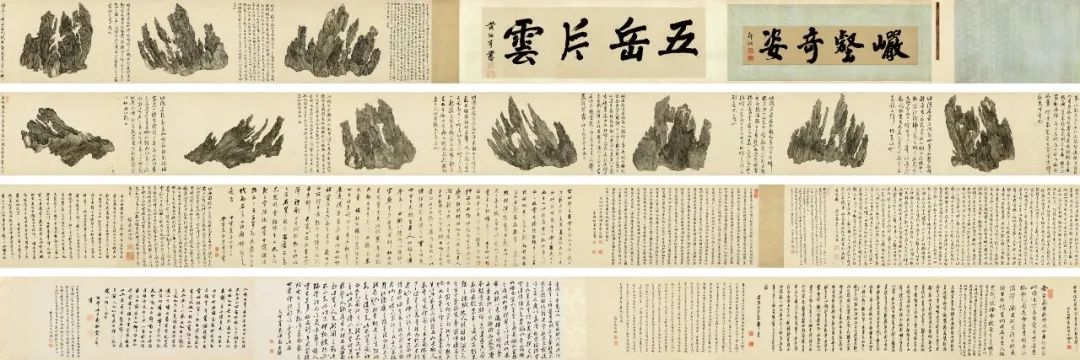

2020年,北京保利推出的吴彬《十面灵璧图卷》以5.129亿元成交。

未来,国内外经济形势仍存在极大的不确定性,拍卖行业或将背负沉重的经营压力,加上现阶段我国文物艺术品拍卖企业在企业管理、企业定位、运营模式、人才培养、专业能力、服务能力、品牌意识、诚信机制等方面仍参差不齐。下一步,从拍卖企业角度而言,必须要与时俱进,在夯实自身的同时,不断创新思维、创新拍品、创新服务、创新营销,加快寻找自身市场定位,构建拍品资源体系,加快设计自身业务功能,构建综合服务体系,加快提升自身运营水平,构建企业管理体系。从政府部门和行业协会角度,要继续改善文物艺术品拍卖行业营商环境,保障文物艺术品拍卖行业合法权益,保障文物艺术品拍卖市场公平秩序,保障文物艺术品拍卖企业规范发展;同时,建设好文物艺术品拍卖业态体系,文物艺术品拍卖诚信体系和文物艺术品拍卖价值体系,加快推进我国文物艺术品拍卖“质量化”发展进程。

习近平总书记在党的二十大报告中,从“深化文化体制改革,完善文化经济政策”“健全现代文化产业体系和市场体系,实施重大文化产业项目带动战略”“加大文物和文化遗产保护力度”等方面,对繁荣发展文化产业和文物事业提出了新要求。文物艺术品拍卖作为我国文化产业和文博事业的重要组成部分,将在二十大精神的指引下,继续为建设社会主义文化强国做出应有的贡献。

(作者系中国拍卖行业协会文化艺术品拍卖专业委员会秘书长)

(本文转自艺术市场杂志)